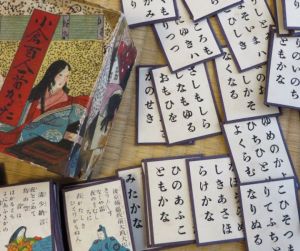

昭和の風景(百人一首) ― 2014/01/04

昭和初期のお正月で忘れられないのは歌留多取りだ。

あの時代には家族皆でゲームに興じるのはお正月だけだった。

夕食が済むとお座敷で歌留多とりが始る。

父は火鉢に手をかざしながら専ら讀み役だ。

バラ取りが主だったが時には対戦もした。

子どもの折の年齢差は大きい。

小学校に上がる前は何枚かの十八番だけの上の句を覚えて必死になって取った。

「あわじしま〜」→「いくよねざめの・・」

「おおえやま〜」→「まだふみも・・」

好きだったのは

「たちわかれ〜」→「まつとしきかば・・」

「たれをかも〜」→「まつもむかしの・・」

当時の宝塚では百人一首に因んだ名が多くて

「あまつかぜくものかよいじ・・」→「おとめのすがた・・」

天津乙女が有名だった頃だから覚えやすかった。

明治生まれの父は山奥の鄙びた村に育って8人兄妹の正月遊びは歌留多くらいだったらしく詳しくて、珍しく巫山戯た替え文句を入れたが子ども達は「また〜」と笑いもしない。

「うかりける人を初瀬のやまおろしよ はげしかれとは祈らぬものを」を

「うかりける ・・・・はげになれとはいのらぬものを」

父は歳の割に前髪が後退していた。

「こい」が「鯉」でないと知ったのは5〜6年経ってからだしそのころの歌留多の文字は変体仮名で讀み難かったが小さい頃って何でも抵抗無く覚えて一生楽しめるもんだ。

松の内には近所のお姉さんたちを呼んで歌留多会をしたり、華やかな雰囲気だった。

子どもの折の穏やかな風景は戦争の影が忍び寄る頃から変貌して行く。

あの時代には家族皆でゲームに興じるのはお正月だけだった。

夕食が済むとお座敷で歌留多とりが始る。

父は火鉢に手をかざしながら専ら讀み役だ。

バラ取りが主だったが時には対戦もした。

子どもの折の年齢差は大きい。

小学校に上がる前は何枚かの十八番だけの上の句を覚えて必死になって取った。

「あわじしま〜」→「いくよねざめの・・」

「おおえやま〜」→「まだふみも・・」

好きだったのは

「たちわかれ〜」→「まつとしきかば・・」

「たれをかも〜」→「まつもむかしの・・」

当時の宝塚では百人一首に因んだ名が多くて

「あまつかぜくものかよいじ・・」→「おとめのすがた・・」

天津乙女が有名だった頃だから覚えやすかった。

明治生まれの父は山奥の鄙びた村に育って8人兄妹の正月遊びは歌留多くらいだったらしく詳しくて、珍しく巫山戯た替え文句を入れたが子ども達は「また〜」と笑いもしない。

「うかりける人を初瀬のやまおろしよ はげしかれとは祈らぬものを」を

「うかりける ・・・・はげになれとはいのらぬものを」

父は歳の割に前髪が後退していた。

「こい」が「鯉」でないと知ったのは5〜6年経ってからだしそのころの歌留多の文字は変体仮名で讀み難かったが小さい頃って何でも抵抗無く覚えて一生楽しめるもんだ。

松の内には近所のお姉さんたちを呼んで歌留多会をしたり、華やかな雰囲気だった。

子どもの折の穏やかな風景は戦争の影が忍び寄る頃から変貌して行く。

最近のコメント